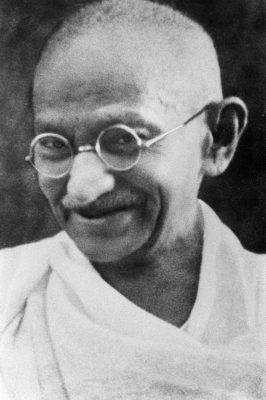

Mohandas Karamchand Gandhi, conocido universalmente como Mahatma Gandhi, fue abogado antes que líder espiritual o símbolo de la resistencia no violenta. Esa dimensión jurídica, muchas veces eclipsada por su legado político y moral, fue decisiva en la configuración de su pensamiento. Ejerció como abogado durante 20 años en Sudáfrica.

Gandhi estudió Derecho en Londres, en la University College, y fue admitido como barrister en el Inner Temple en 1891. Se formó en la tradición jurídica británica, que respetó siempre como estructura, aunque no como dogma. Sus primeras experiencias como abogado en India fueron poco estimulantes: tímido, reacio a la confrontación, extremadamente honesto, le resultaba difícil defender causas que no consideraba justas o verosímiles. No tenía el carácter del litigante, pero sí el del jurista. Esa tensión entre la práctica profesional y la conciencia moral marcaría toda su trayectoria.

El verdadero giro se produjo durante su estancia en Sudáfrica (1893–1914). Viajó por encargo profesional y residió durante más de 20 años. Allí, Gandhi descubrió el alcance de la discriminación racial contra los ciudadanos de origen indio y encontró su lugar como defensor legal. Ejercía como abogado y también como consejero, traductor, redactor de alegatos y peticiones, editor de prensa e interlocutor ante las autoridades coloniales. En todos esos roles había una idea común: que el derecho debía estar al servicio de la dignidad humana.

En ese contexto nació el concepto de satyagraha, a menudo traducido como “fuerza de la verdad”. Más que una simple estrategia de resistencia, era para Gandhi una filosofía jurídica en sentido amplio. La satyagraha no implicaba desobediencia arbitraria, sino oposición activa, pública, pacífica y asumida a las leyes injustas.

Para Gandhi, la justicia no podía ser una abstracción técnica. Era una experiencia vivida, inseparable de la conciencia individual. El abogado, por tanto, no debía limitarse a aplicar normas, sino a examinar su legitimidad. Esto no lo convirtió en un anarquista, ni en un relativista: lo convirtió en un reformador de la legalidad desde dentro.

Esta concepción del derecho exigía también un nuevo modelo de profesional. El abogado no debía ser un retórico del conflicto, sino un constructor de armonía. Gandhi sostenía que la abogacía no debía alimentarse de la litigiosidad, sino orientarse a la resolución pacífica de los problemas. En su autobiografía confiesa que su mayor orgullo no fueron sus victorias judiciales, sino los casos que logró resolver fuera de los tribunales, mediante el acuerdo.

Gandhi defendía que las leyes justas no necesitan imponerse por la fuerza, y que las leyes injustas no deben cumplirse con obediencia ciega. Esta idea desafía aún hoy muchas concepciones del orden jurídico. La satyagraha exige responsabilidad personal, sacrificio y pensamiento crítico. No se apoya en la violencia, sino en el testimonio. Y sitúa al abogado ante la pregunta esencial: ¿qué debo obedecer? ¿Y por qué?

En sus escritos jurídicos y políticos, Gandhi cita a menudo a Henry David Thoreau y a León Tolstói, pero también muestra un conocimiento profundo del sistema legal británico. Su obra tiene una coherencia interior que la convierte en uno de los aportes más originales del pensamiento jurídico del siglo XX.

La etapa de Gandhi como abogado en Sudáfrica ocupa un lugar destacado en la película Gandhi (1982) de Richard Attenborough, interpretado por Ben Kingsley. El joven Gandhi aparece primero como un abogado tímido y poco carismático, para transformarse progresivamente en un gran orador. La película retrata con fidelidad los episodios clave: su expulsión del tren por ser indio, sus primeros litigios, la fundación del Indian Opinion, y especialmente la formulación de la satyagraha como respuesta legal y moral al racismo institucional. El film muestra cómo la práctica jurídica fue el punto de partida de una revolución ética. Gandhi no aparece como héroe desde el inicio, sino como abogado que descubre, paso a paso, que la ley puede ser también un instrumento de conciencia.

Ese legado inspiró al compositor estadounidense Philip Glass, quien dedicó a Gandhi su ópera Satyagraha (1980), una de sus obras más singulares. Compuesta para tenor solista, coro y orquesta, y con un libreto íntegramente en sánscrito tomado del Bhagavad Gītā, Satyagraha no presenta una biografía del Mahatma, sino una serie de escenas poéticas que evocan su pensamiento y su lucha en Sudáfrica. La ópera rehúye el dramatismo convencional y propone un espacio contemplativo, donde la música minimalista de Glass —basada en ciclos repetitivos y transformaciones graduales— se convierte en un espejo sonoro de la persistencia moral.

Lejos de la grandilocuencia política o del retrato heroico, Satyagraha propone una forma de teatralidad interior en la que la repetición no agota, sino que transforma. La ópera no impone una lección: encarna una actitud. En sus escenas no hay victoria, ni resolución, ni épica. Lo que hay es permanencia. Una voz que insiste, una verdad que resiste. En esa música que se niega a gritar, como en el propio Gandhi, hay una fuerza mayor: la fuerza de no ceder. Hay una version memorable en la plataforma de la Metropolitan ópera de Nueva York. Este link es un vídeo comentario del New York Times de esta producción de la ópera.